Al合金の復元過程

アルミニウム合金におけるGuineirPrestonゾーン(GPゾーン)は1938年のNatureへのGuinierとPrestonの独立同時の論文掲載で始まったものであるが、Guinierが小角散乱によって検討したAl-Cu系が強い異方性を持っていたため、当初定量評価は困難であったのに対し、Geroldらが1960年台に調べたAl-ZnやAl-Agなどは球状のナノ析出物が形成されるため、その時効析出・硬化過程は詳細に調べられた。その中でいわゆるUpquench(急熱)による再溶解過程は復元過程と呼ばれ、その原因は不安定な極小クラスターの界面エネルギー駆動の非平衡現象(ゾーンの崩壊)という概念でとらえられていた。放射光の利用が開始された1980年代にこのUpquenchによるGPゾーンの溶解過程を実時間でとらえることができるようになり、その場測定の結果、半径1~2nm程度の微小GPゾーンであっても準安定状態図を基本とし、局所平衡を仮定して解析可能な現象であることを明らかにした。(K.Osamura et al,Acta Metall.,1985, H.Okuda et al., Acta Metall., 1988 , H.Okuda et al, J.Appl. Cryst., 1997 など)

例えば溶解度ギャップを持つAlZnのGPゾーンではUpquenchによりまずGPゾーンの組成が減少する第一段階と、平衡濃度に達したゾーンが溶解縮小する第二段階の2段階溶解をすること、そのためサイズ分布の中の小さいゾーンが先に縮小を開始するため、復元中にサイズ分布が明確に鋭くなることが小角散乱強度のPorod領域のスケーリング(H.Okuda et al., Trans.JIM1993)によって示された。一方、析出物組成の温度依存性が小さく規則相であるAlLiではどのサイズでも同時に縮小することにより、相対的なサイズ分布は広がることが示された。

Al合金のもう一つの古くからの課題であるPFZについては粒界の吸い込みを許すGC-MCシミュレーションをおこない、空孔枯渇、溶質枯渇の場合に形成される組織の特徴と、その組織を高温でさらに熱処理した時の組織変化を調べた。(Mater. Trans.45(2004)1455.金属学会誌68(2004)1026.)

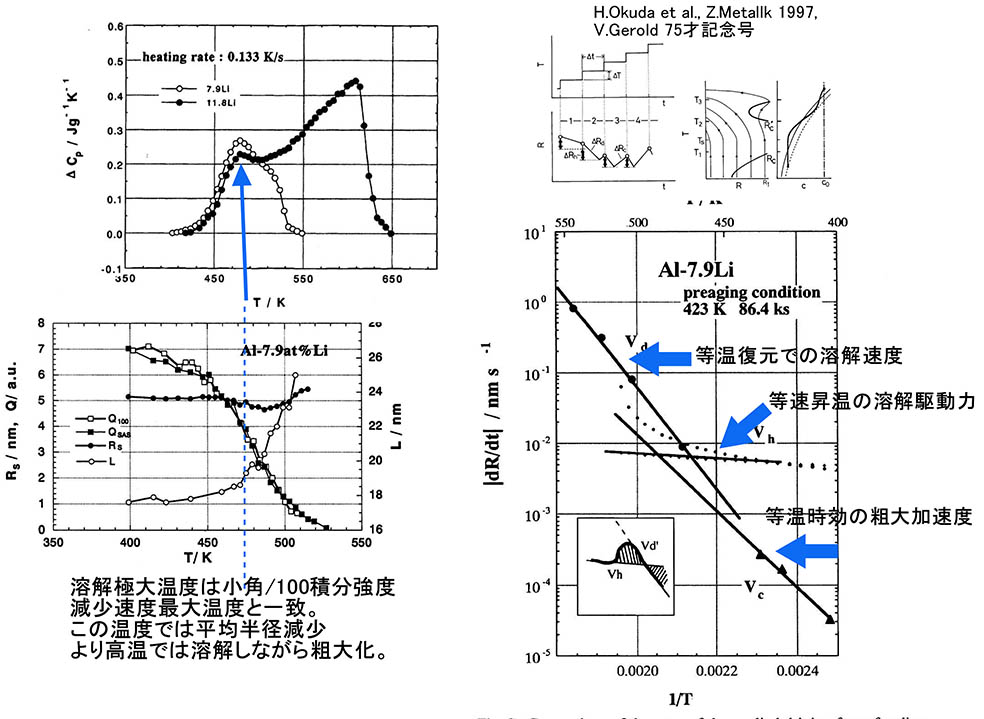

DSCによる比熱変化と析出組織安定性の関係

示差走査熱分析(DSC)は析出過程や析出物の安定性を調べるための便利な方法として利用されているが、定速での昇温過程であるため温度(安定性)に関する情報と速度(キネティクス)に関する情報が重畳する。そのため例えば熱分析に複数のピークが観測された場合にどのように解釈するか、どのような解析モデルを利用するかといった基本的な部分で注意が必要になる。

われわれはAl合金系の析出物の例としてAl-Zn合金のGPゾーンとAl-Li合金のδ’相に関してDSCと同じ昇温条件での小角/小角高角同時測定実験をおこなった。その結果、溶解度ギャップを持つAl-Zn系では昇温後まずGPゾーンの組成変化、続いてサイズ変化が起こることが示せた。Al-Liについてはより詳細に小角散乱と100プロファイルの同時測定により、比熱変化の原因に組成変化によらない規則度変化の寄与があるかを含めて検討した。下図はその組織変化と比熱変化の関係を示したものであるが、δ’のDSCデータの低温側ピークは温度上昇速度に拡散速度が追い付いていないための累積溶解駆動力が高温で一気に進んだためであり、その後のピークにおいてはδ’の平均サイズが次第に増加していることから、拡散係数が十分に大きくなったために溶解と同時に粗大化が進行していることを示している。すなわち、この温度領域でのDSCの形状は実際にはδ’の準安定状態図の形状を示していると結論された。実験条件(10K/min)は析出物観察として標準的な条件の範囲内であり、このような条件でも実際に組織変化を支配している機構をよく考える必要があることを示している。(H.OKuda et al., J.Appl.Cryst. 1997、Z.Metallkde,1997)

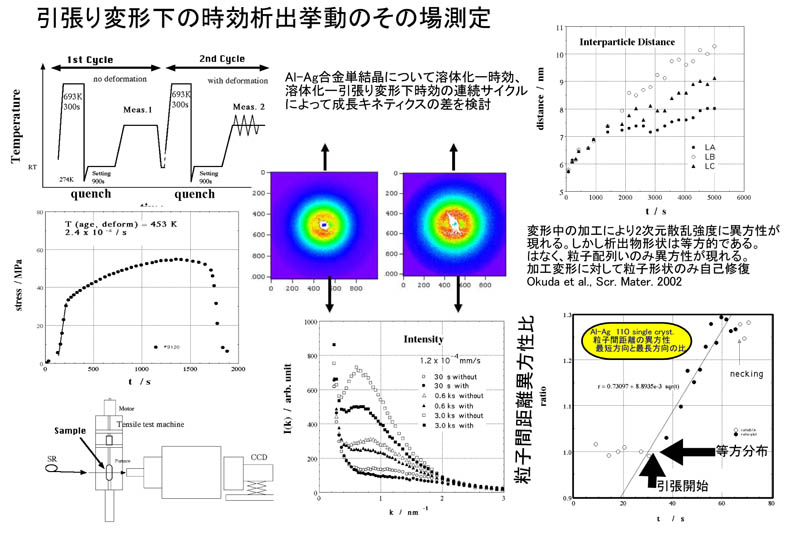

拡散と塑性変形(擾乱)が同時進行する系で形成される組織

外部からの擾乱を受けながら進行する組織形成過程はDrivenSystemの相変態として知られているが、より現実的な問題として析出が進行する高温域で塑性変形下の材料の示す組織変化をIn-situSAXS法によって調べた。 Al-Ag単結晶に引張変形を加えながらGPゾーンの形成―発達過程がどのような変化を受けるか調べた。(H.Okuda et al.,Scr. Mater2002) 塑性変形によりGPゾーンの成長は遅滞するが、ゾーンの形状には異方性が現れず、ゾーンの空間分布には異方性が顕著に表れることがわかった。